「転送録」が実現する訪問看護の未来:

周辺業務の負担を半減させ、本来業務に集中できる環境構築

- 訪問看護の使命と現場が抱える深刻な課題

- 1-1. 課題A:コア業務を圧迫する多岐にわたる問い合わせ

- 1-2. 課題B:小規模事業所にとって深刻な「オンコール体制」の負担

- 1-3. 驚きの事実:訪問看護の電話の約50%は外部化が可能

- クラウド型多機能電話転送サービス「転送録」の製品特性

- 2-1. サービスラインナップ

- 「転送録」導入による訪問看護ステーションの変革とメリット

- 訪問看護業界における「転送録」導入事例の詳細

- 4-1. 事例1:一般社団法人 八王子市医師会様(転送先増設サービス)

- 4-2. 事例2:医療法人社団 爽秋会様(転送先増設サービス+スケジュール機能)

- 4-3. 事例3:新横浜在宅クリニック様(順次転送サービス)

- 「転送録」を活用した具体的な運用イメージ:自動音声受付による着信のフィルタリング

- 結論:訪問看護の働き方改革を支援する「転送録」

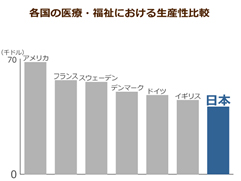

1. 訪問看護の使命と現場が抱える深刻な課題

地域医療の最前線に立つ訪問看護ステーション(以下、ステーション)の、保健師や看護師、准看護師、助産師等の職員(以下、職員)は、利用者一人ひとりの生活に寄り添い、質の高いケアを提供するという極めて重要な役割を担っています。しかし、その専門性の高い「訪問」という本来業務に集中しようにも、日々発生する多種多様な周辺業務、特に電話対応によって、時間と労力が大きく削られているのが現状です。職員からは、「電話対応など周辺業務にかかる時間を削減/短縮し、本来業務である訪問に専念できる環境を構築したい」という強い要望が寄せられています。

この課題を解決し、訪問看護サービスの質を維持・向上させる鍵となるのが「電話対応の効率化」であり、弊社のクラウド型多機能電話転送サービス「転送録」は、ステーションの電話対応のあり方を根本的に変革し、職員が抱える負担を大幅に軽減することを目指します。

1-1. 課題A:コア業務を圧迫する多岐にわたる問い合わせ

ステーションにかかってくる電話は内容が非常に多岐にわたり、その多くは、住民や病院、ケアマネジャーからの問い合わせや事務連絡といった、必ずしも個別の専門職員が直接対応しなくても処理が可能な内容(外部化可能な内容)を含んでいます。これらの電話一つ一つに対応するたびに現場の職員が手を止める必要が生じ、結果として、本来業務である訪問にかけるべき時間が奪われてしまいます。

1-2. 課題B:小規模事業所にとって深刻な「オンコール体制」の負担

訪問看護サービスは、利用者様の急変に対応するため、24時間365日対応できる体制が求められます。多くの事業所では夜間や休日に携帯電話でのオンコール体制で対応していますが、特に小規模事業所では、オンコール対応が特定の少数の職員に集中しやすく、これが職員の負担増につながるという深刻な問題を引き起こしています。夜間にかかってくる電話の中には、緊急性の低い事務連絡や外部のセンターで対応可能な問い合わせも含まれており、職員は休養時間やプライベートの時間を削って、必ずしも職員でなくても対応可能な業務に対応せざるを得ない状況が生じています。

この状況を打開するため、厚生労働省の調査資料などでも、「訪問看護ステーションにおける電話対応状況の現状と課題」として、「電話の受付等はコールセンターで一元化して効率的に対応できないだろうか?」という具体的に提言されています。

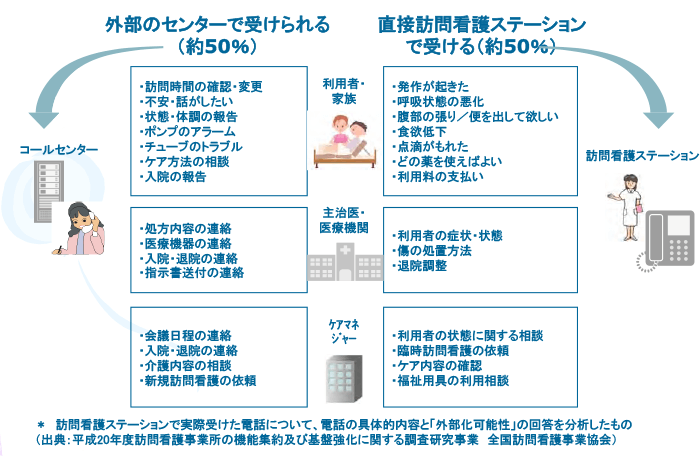

1-3. 驚きの事実:訪問看護の電話の約50%は外部化が可能

訪問看護ステーションで実際に受けた電話内容を分析した調査研究により、約50%の電話は「外部のセンターで受けられる(外部化可能な内容)」であることが明らかになっています。これは、ステーションにかかってくる電話の半数を、職員が現場から離れることなく、効率的に外部へ委託できる可能性があることを示しています。

※出典:厚生労働省Webサイト「審議会・研究会等」掲載資料より一部抜粋

【外部化可能な約50%の内容の例】

外部化可能な電話は、主に事務連絡や情報伝達、一般的な相談など、職員の専門的な判断を即座に必要としないものです。

- 利用者・家族から:

処方内容の連絡、医療機器に関する連絡、入院・退院の連絡など - 主治医・医療機関から:

指示書送付の連絡、利用者の症状・状態に関する一般的な問い合わせ、退院調整に関する事務連絡など - ケアマネジャーから:

会議日程の連絡、入院・退院の連絡、新規訪問看護の依頼、介護内容の相談など

これらの内容は、適切なマニュアルと情報共有体制を整えることで、外部のコールセンターなどで効率的に集約・対応し、ステーションには必要な情報だけを整理して伝達することが可能です。

【直接ステーションで受けるべき残りの約50%の重要性】

一方で、残りの約50%の電話は、生命に関わる状況や、すぐに現場の職員の専門知識が必要とされる緊急性の高い内容です。急性期の症状悪化や医療機器・処置のトラブルなど、迅速な判断と対応が求められます。

外部化可能な50%の業務を削減することで、職員は本当に対応すべきこの緊急性の高い50%の電話に対して、より集中し、質の高い迅速な対応を提供できるようになります。

2. クラウド型多機能電話転送サービス「転送録」の製品特性

「転送録」は、株式会社ワイドテックが提供する、1サービス・1回線単位で手軽に利用できるクラウド型多機能電話転送サービスです。NTTボイスワープ等の切替をスケジュール化するサービスや、複数の電話機を一斉に呼び出すサービスなど、ユニーク且つ利便性の高いサービスをお手頃価格で提供しています。

訪問看護・介護の現場で数多くの利用実績があり、その事例の一部も後述します。

「転送録」は、お客様のご用件に適した転送応用処理を可能にするため、大きく二つの分類()でサービスを提供しており、それぞれを組み合わせて利用できます。

2-1. サービスラインナップ

- 固定電話系サービス:NTTボイスワープなど、各通信キャリアの転送サービスを自動化するサービスです。

- IP電話系サービス:主に050番号を使用した、独自の転送サービスです。

- 転送先増設:NTTボイスワープ等の転送先の件数を増やします。

- 順次転送:複数の番号へ順次に(次々に・順々に)電話転送を行います。

- 一斉呼出転送:複数の番号へ一斉に(同時に)電話転送を行います。

- 自動分配転送:かかってきた電話を「自動で・均等に」担当者へ振り分けます。

- 自動音声受付(IVR):音声ガイダンスを使用して電話を自動受付します。

「転送録」は、多彩な機能と柔軟な設定で、確実・スムーズな電話対応をサポートし、電話転送に関する業務の効率化と安心の通信環境を実現します。また、株式会社ワイドテックは、電話事業者認証機構(ETOC)より「優良事業者」認定を取得しており、安全で高品質な通信環境を提供しています。

3. 「転送録」導入による訪問看護ステーションの変革とメリット

「転送録」を活用することで、外部コールセンターへのアウトソーシングだけでなく、「自動音声受付」による着信の一次選別と自動振り分けが可能となり、ステーションの運営に具体的な改善がもたらされます。

メリット 1:職員の時間の創出と本来業務への集中

外部化や自動化によって周辺業務の負荷が減ることで、看護師等職員は時間的、精神的な余裕を持って、「訪問」という本来業務に専念できる環境を構築できます。これは、利用者様へのケアの質向上に直結します。

メリット 2:夜間・休日のオンコール負担の大幅軽減

夜間・休日にかかってくる電話のうち、約50%を占める外部化可能な事務連絡や一般的な問い合わせを、自動音声受付や外部センターで受ける体制を構築することで、オンコールにかかる電話の総数を減らすことができ、1件1件の対応の質を高めることにつながります。結果として、夜間・休日の負担を減らすことができ、安定した休養を確保し、離職防止にもつながります。

メリット 3:電話対応業務の自動化またはプロフェッショナルによる一元管理

「転送録」は、煩雑な事務連絡や調整業務を処理する体制を強化します。

- 自動音声による自己解決促進:「自動音声受付」を活用することで、一般的な問い合わせ(例:診療時間、所在地、次回訪問予定の確認など)に対し、自動で回答を提供したり、担当部署へ直接振り分けたりすることが可能となり、職員が対応する着電の本数自体を削減できます。

- 情報伝達の効率化:外部センターを活用する場合は、センターが情報を整理した上でステーションに連携するため、職員は個々の電話対応に追われることなく、必要な情報を迅速に把握できます。

メリット 4:訪問看護サービスの安定提供と事業基盤の強化

電話対応の効率化と職員の負担軽減は、結果として訪問看護サービスの安定的な提供に寄与します。職員が疲弊することなく質の高いケアを提供し続けることが可能となり、事業所としての基盤強化につながります。

4. 訪問看護業界における「転送録」導入事例の詳細

「転送録」は、オンコール体制や連携の課題に対し、具体的な機能(転送先増設、順次転送、スケジュール機能など)で解決策を提供しています。

4-1. 事例1:一般社団法人 八王子市医師会様(転送先増設サービス)

八王子市医師会様は、医師とステーションの連携強化のため、「在宅医療等相互支援体制構築事業」に参画しましたが、緊急時の連絡体制に課題がありました。医師の携帯電話に医師会様の代表番号が表示されてしまい、どのステーションからの電話か分からず、すぐに折り返すことができませんでした。

「転送録」の「転送先増設サービス」に付帯する「発信者番号お知らせメール」機能により、医師は電話に出られなくてもメールを確認すれば、どのステーションからの着信かが一目瞭然で分かり、迷うことなくすぐに折り返しが可能になりました。また、元々は目的外でしたが、転送の切替をあらかじめスケジュール設定し自動化できたことで、手作業による煩わしさや設定ミスの心配もなくなりました。

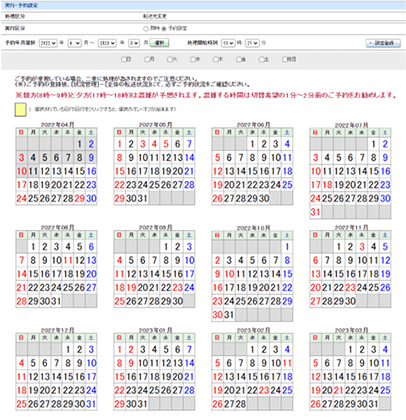

4-2. 事例2:医療法人社団 爽秋会様(転送先増設サービス+スケジュール機能)

24時間体制の訪問診療を行う爽秋会様では、従来の転送サービス(NTTボイスワープ)では、転送先を毎日契約した電話機本体で設定するわずらわしさや、輪番職員が5名以上いるのに登録できる転送リストが5件までという制約がネックでした。

「転送録」の「転送先増設サービス」は、ボイスワープでは足りない転送先を従業員の数だけ増やせることに加え、自動でスケジュールさせることができ、それをWeb上で管理できること、などが決め手となりました。さらに、毎朝定刻に輪番の職員を自動で入れ替えしてアサインする「スケジュール機能」を導入。これにより、ボイスワープの設定の手間から解放され、急な体調不良などで当番を代わるイレギュラーなケースでも、パソコンやスマホから管理画面を開けばいつでもどこにいても変更ができるようになり、現場の負担が大幅に緩和されました。

4-3. 事例3:新横浜在宅クリニック様(順次転送サービス)

新横浜在宅クリニック様では、限られた医師2名での夜間・休日の緊急対応体制において、医師が電話に出られない場合に別の診療スタッフがカバーできる方法を模索していました。

「順次転送サービス」を採用し、夜間と祝日の着信は最初に院長が受け、出られない場合に医師1名、スタッフ3名に順番に転送するように設定しました。これにより、患者様からすると「電話がつながらない」という最大の不安がなくなり、“繋がらない不安”を “繋がる安心”に変えることができました。スタッフにバックアップしてもらえる体制となったことで、院長からは「精神的余裕が生まれた」と好評を得ています。

さらに、転送録とICTツール(電子カルテ、多職種連携グループウェア)を併用することで、医師ではないスタッフに電話がつながった場合でも、情報を確認して的確な対応ができるようになり、良質なチーム医療サービスが実現できています。

5. 「転送録」を活用した具体的な運用イメージ:自動音声受付による着信のフィルタリング

「転送録」を活用した電話対応の効率化は、緊急性の有無による「振り分け」が鍵となりますが、この振り分けは、外部化(アウトソーシング)だけでなく、「自動音声受付」機能を利用した自己完結型フィルタリングによって、ステーション内で実現可能です。

運用パターンA:自動音声受付(IVR)による着信の選別・フィルタリング

- 一次受付の自動化:「転送録」の「自動音声受付」機能を利用し、着信時にプッシュボタンによる案内を開始します。

- 内容の判定と振り分け:

- 【緊急性が高い場合】:

「至急の往診や容体急変のご相談は1番を押してください」と案内。

1番を押した電話を、「順次転送」や「転送先増設」を利用して、オンコール担当職員や医師の携帯電話へ確実に転送します。 - 【外部化可能/非緊急な場合】:

「その他、事務連絡や一般的なお問い合わせは2番を押してください」と案内- 対応が必要な場合:外部コールセンターへ転送(アウトソーシング)するか、日中の担当職員へ転送します。

- 情報提供で完結する場合:自動音声システムが、ステーションの所在地や次回訪問予定の確認方法などの一般的な情報を提供し、通話が完結します。これにより、職員が応答する必要のある着信数を根本的に削減します。

- 【緊急性が高い場合】:

運用パターンB:外部コールセンター連携によるプロフェッショナルな情報集約

自動音声受付による選別後、非緊急の電話を外部コールセンターに転送し、煩雑な事務連絡(指示書送付の連絡、退院調整など)を外部のプロフェッショナルが受け付け、情報を整理してステーションに連携します。これにより、職員は緊急性の高い50%の電話に集中できます。

「転送録」は、このように外部センターに頼るか、内部でIVR(自動音声応答)を最大限活用するか、ステーションの規模や予算に応じた柔軟な体制構築を可能にします。

6. 結論:訪問看護の働き方改革を支援する「転送録」

訪問看護の現場では、職員が「本来業務である訪問に専念できる環境の構築」が強く望まれており、「転送録」は、ステーションにかかる電話のうち、約50%を占める外部化可能な業務を効率的に切り分け、外部化(アウトソーシング)または自動化(IVRによるフィルタリング)を可能にする強力なパートナーとなります。

電話対応の効率化は、単なるコスト削減策ではなく、訪問職員の専門性を最大限に活かし、質の高いケアを継続的に提供するための戦略的な働き方改革です。特に「自動音声受付」を導入することで、緊急性の低い電話の応答を自動化し、職員が対応すべき着信の総数を減らし、精神的な余裕を生み出すことができます。

「転送録」の導入は、豊富な転送方法による柔軟性があり、それぞれの訪問看護の現場に合わせた最適な運用の提供を可能にします。転送設定のミスや漏れ、電話の取りこぼしリスクを解消するだけでなく、緊急性の低い電話を振り分けることで、緊急性の高い電話を優先的に対応することを可能とし、一分一秒を争う医療現場での連携強化を実現しています。月額数千円程度からの低コスト運用が可能であり、導入へのハードルが低い点も魅力的です。

ワイドテックの「転送録」は、在宅医療の現場の細かな課題を解決し、医師と訪問看護ステーションの「橋渡し役」となり、多様な機能を通じて効率的なチーム医療の実現を支えるサービスとして、今後も大きな期待が寄せられています。

※機能や価格は公開日時点の情報です

※価格は税抜表示です

「転送録」を試してみる

「転送録」を試してみる