迷惑営業電話の対策方法|

会社にかかる営業電話をブロックするアイデア

会社には日々様々な電話がかかってきますが、中には事業との関係性が低い商材の営業電話などもあります。法人にかかってくる営業電話への対応は、ビジネスとしてある程度は許容する必要があるかもしれませんが、従業員が電話対応に追われてしまい、本来の業務に集中できないというケースも多く見られます。

本ガイドでは、迷惑な営業電話の現状から具体的な対策方法まで詳細に解説します。

- 迷惑営業電話の現状と問題点

- ― なぜ迷惑営業電話が多いのか

- ― 迷惑営業電話がビジネスに及ぼす影響

- 迷惑営業電話への効果的な対処法

- ― 対処法の基本(1)留守番電話の活用

- ― 対処法の基本(2)明確に断る

- ― 対処法の基本(3)通話録音

- 迷惑営業電話への具体的な対策

- ― 具体的な対策(1)着信拒否機能の活用

- ― 具体的な対策(2)ホワイトリストの作成

- ― 具体的な対策(3)IVR(自動音声応答)の活用

- 「転送録」の自動音声受付とは

- ― 音声ガイダンスを使用して電話を自動受付

- ― 手軽に導入できるクラウドサービス

- ― 短期間でのご利用も可能

- まとめと迷惑電話を避けるための最終ヒント

迷惑営業電話の現状と問題点

迷惑営業電話は、日常生活だけではなくビジネスシーンでも大きな悩みとなっており、多くの人がその影響を受けています。迷惑営業電話の多くは、テレマーケティングコールと呼ばれる企業が商品やサービスを販売するために行う電話営業の一形態です。

なぜ迷惑営業電話が多いのか

迷惑営業電話が多い理由にはいくつかの要因があります。まず、電話番号リストの流通が挙げられます。企業が電話番号リストを購入し、それをもとに大量の営業電話をかけることは、効率的な営業手法と見なされています。これにより、企業は広範囲な見込み客に手っ取り早くアプローチすることが可能です。

電話は直接人々の関心や注意を引く効果的な手段でもあります。メールや他の手段では簡単に無視されることが多い一方で、電話は声によるコミュニケーションであるため、相手に対してより強いインパクトを与えることができます。そのため、営業担当者は積極的に電話を利用します。

また、特定のサービスを既に契約している場合、その契約情報を基に追加サービスの紹介やクロスセルが行われることも珍しくありません。このように、電話を使うことで効率よく営業活動ができるという理由から、迷惑営業電話は増加しています。

迷惑営業電話がビジネスに及ぼす影響

ビジネスシーンにおける迷惑営業電話は、様々な問題を引き起こす可能性がありますが、その中で最も大きなものとして、生産性の低下が挙げられます。

電話は鳴る度に業務の手を止めて対応する必要があります。営業電話の場合には業務を中断する頻度が増え、本来の業務に集中できないという生産性の低下につながります。迷惑営業電話に対応するために多くの時間が無駄に消費されることは、業務効率の悪化も招きます。

さらに、迷惑営業電話は精神的なストレスも引き起こします。

何度もしつこく電話がかかってくることで、ストレスを感じて精神的苦痛を訴えるケースもあります。電話の内容が威圧的だったり、一方的に話を押し付けられたりする場合には、精神的な疲労感がさらに増し、通常業務に深刻な影響を及ぼしかねません。

迷惑営業電話への効果的な対処法

迷惑営業電話への効果的な対策を講じることは、生産性の悪化を防ぐために不可欠です。ここからは、迷惑電話の影響を最小限に抑え、健全なビジネス環境を維持するための対処法を紹介します。

対処法の基本(1)留守番電話の活用

迷惑営業電話と疑われる電話には出ず、留守番電話を効果的に活用することで、業務効率の悪化といった影響を最小限にすることができます。

電話番号を一見しただけでは迷惑営業電話かどうかの判別が難しいですが、以下の方法があります。・非通知や不明な番号の直接留守番電話転送: 非通知や見覚えのない番号からの電話を自動的に留守番電話に転送します。

- ブラックリストの活用: 既知の迷惑電話番号をブラックリストに登録し、これらの番号からの電話を直接留守番電話に転送します。

ただし見覚えのない番号の中には、新規のお客様や取引業者なども含まれます。それらに対して留守番電話で一時対応をしてしまうことで、対応の即時性が失われ、企業イメージを棄損してしまう恐れもあります。

対処法の基本(2)明確に断る

迷惑営業電話に出た場合には、迅速かつ明確に断ることが重要です。曖昧な態度だと、相手はさらに話を続けようとするため、対応が長引くリスクがあります。

例えば「興味がないので結構です」「お時間がないので失礼します」といった明確かつ簡潔なフレーズを使うと効果的です。言い切ることで、相手もこれ以上話を続けることが難しくなります。迷惑電話の対策として、多くのケースで明確に断ることが最も簡単かつ効果的な方法です。

迷惑営業電話の継続的な対応に疲れを感じることがあれば、特定のフレーズや断り方をマニュアル化して従業員に共有するのも一つの方法です。これにより、迷惑電話に対する対応が一貫し、効果的に対処することが可能になります。

対処法の基本(3)通話録音

さらに、通話録音を行うことで、相手が違法行為を行った場合の証拠を残すことも検討してください。録音することで、後から内容を確認できるだけでなく、相手に対する抑止力にもなります。

また、様々な場面で証拠として活用できます。例えば、営業電話の際に、「現在、この通話内容を録音しています。営業のご提案はお断りします」と伝えることで、相手は不適切な行動を避ける可能性が高くなります。通話録音を活用して、明確に断ることは、迷惑営業電話に対する効果的な防御手段として非常に重要です。

通話録音システムの導入を検討する場合には、こちらの記事もご参考ください。通話録音システムの便利な使い方と実践的ヒントをはじめ、外部デバイスやクラウドサービスなど、多岐にわたってご紹介しています。

通話録音システムの選び方ガイド|通話録音にお勧めのサービスと使い方をご紹介

迷惑営業電話への具体的な対策

現代では、進化する技術を活用して迷惑営業電話に対する対策を講じることが可能になっています。ここでは、迷惑営業電話による被害を防ぐための具体的な対策技術を紹介し、それぞれの利点と活用方法を解説します。

具体的な対策(1)着信拒否機能の活用

着信拒否機能や迷惑電話ブロックサービスを利用することで、予め特定の番号や不審な番号からの着信を防ぐことができます。

たとえば、多くの電話会社やスマートフォンには、迷惑電話として報告された番号リストを元に自動でブロックする機能があります。また、ユーザーが個別に番号を登録してブロックすることも可能です。これにより、一方的に営業電話を受けることが減り、ストレスや時間の無駄を回避できます。

具体的な対策(2)ホワイトリストの作成

前述の着信拒否機能はいわゆる「ブラックリスト」ですが、あらかじめ迷惑電話番号の設定が必要なため、新規のアプローチ電話などには対応しきれません。

その逆で、信頼できる番号をホワイトリストに登録し、そこからの電話のみ受電可能とする方法もあります。学習塾で登録された生徒と家族の番号のみ受電できるようにする、店番をするスタッフが少ないため配送業者からの問い合わせのみ受電できるようにする、など比較的小規模な組織や店舗で活用されています。

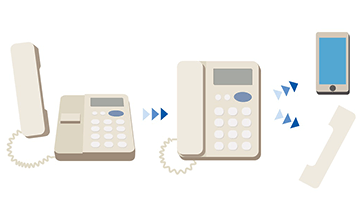

具体的な対策(3)IVR(自動音声応答)の活用

IVR(英語の「Interactive Voice Response」の略語で、日本語では「自動音声応答システム」と呼ばれています。)を活用することで、迷惑営業電話を効果的にブロックすることができます。

IVRとは、音声ガイダンスを使用して電話を自動受付するシステムです。発信者の要件に合わせた担当部署に電話を転送したり、時間外にはメッセージを流す・留守番電話にするなど、受電整理に使われています。

お客様相談窓口、コールセンター、郵便物や宅配便の再配達など幅広い分野で活用されていますが、近年では自治体や企業の電話問い合わせ窓口でも導入が進んでいます。

IVRを利用することで

- 営業目的の電話はWebのフォームに誘導する

- 「営業電話は受け付けていない」旨のガイダンスを流す

など、企業イメージを損なわずに迷惑営業電話を避ける運用ができます。また、迷惑営業電話対策として、通話録音をご紹介しましたが、IVRシステムの多くに留守番電話機能や通話録音機能が搭載されているため、迷惑営業電話対策としてより効果的な運用ができるでしょう。

「転送録」の自動音声受付とは

クラウド型多機能電話転送サービス「転送録」でも自動音声受付サービスを提供していますが、迷惑営業電話対策だけではなく、電話対応業務の効率向上や電話DXを目的としたお客様の導入が進んでいます。ここからは、「転送録」の自動音声受付についてご紹介します。

音声ガイダンスを使用して電話を自動受付

転送録の「自動音声受付」は、電話を音声ガイダンスで自動受付し、発信者の要件に合わせた担当部署に電話を転送したり、時間外にはメッセージを流す・留守番電話にするなど、ご要件に合わせたフロー小袿ができ、効率的な受電管理・受電整理にご活用いただけます。

自動受付する内容は、

- 音声分岐・・・押したボタンで動作を決定

- 転送/切断・・・指定番号へ転送や切断

- 留守番電話・・・メッセージをお預かり

というように柔軟な組み合わせフロー構築が可能です。

手軽に導入できるクラウドサービス

IVRの導入には大きく分けて「オンプレミス型」と「クラウド型」の二つがあります。

オンプレミス型は企業内部にIVRシステムを設置・運用する方法で、初期導入コストは高くなりますが、長期的な運用コストは抑えられる傾向にあります。

「転送録」の自動音声受付はインターネット上でサービスを提供しているクラウド型サービスなので、特別な設備や機器といったインフラの整備が不要です。初期費用を抑え、導入にかかる工事や複雑な設定などの手間が省けることが大きなメリットです。

ランニングコストについての手軽さも同様で、基本料金(月額)3,000円台と、従来からは考えられないほど格安な基本料金でのご利用が可能で、メンテナンス費やアップグレード費も不要です。

短期間でのご利用も可能

「転送録」の自動音声受付は契約期間に縛りがないため、期間限定で実施するイベントや、繁忙時の問い合わせ窓口など短期間でのご利用も可能です。

「転送録」の自動音声受付には上記の他にも、現在ご利用中の固定電話番号(0AB-J番号・・・東京「03」や大阪「06」など)が使えるなど、魅力的な特徴があります。以下のページで詳細をご紹介していますので、ぜひご覧ください。

自動音声受付

まとめと迷惑電話を避けるための最終ヒント

企業にとって迷惑営業電話は業務の効率を低下させ、従業員にストレスを与える厄介な問題です。本記事では、迷惑営業電話の現状と問題点から、その具体的な対策方法や予防策について詳しく説明しました。

着信拒否機能やブラック/ホワイトリストの活用、IVRサービスの活用といった技術的対策が主な内容でしたが、今後も新しい対策技術や法的な保護策が出てくる可能性があります。それらを常にチェックし、最新の手法で迷惑電話を阻止することで、最適なビジネス環境が維持できるでしょう。

その他、従業員の教育とトレーニングや、迷惑営業電話対応を専門とするチームの設置など組織的対策も考えられます。これらの対策を組み合わせることで、企業は迷惑営業電話の被害を最小限に抑え、業務効率と顧客満足度を向上させることができます。包括的なアプローチを採用し、健全なビジネス環境を維持しましょう。

「転送録」を試してみる

「転送録」を試してみる