役所での「電話が繋がらない」をなくすには|

電話対応における問題と対策

近年の新型コロナウィルスへの対応をはじめとして、自治体や行政機関へ市民から直接問い合わせが行われるケースが増加しています。一方で、政府主導の働き方改革や財政面からの人員削減の方針等、役所等で勤務する人的リソースには限りがあります。とはいえ、市民生活に直結する行政サービスを滞りなく実施し、働く人々の業務改善を実現するためには、住民からの問い合わせに対する効率的な対応が求められます。

この記事では、役所等における電話対応の現状や課題を見直し、それを解決するためのソリューションを紹介します。

1. 役所において電話対応の体制づくりが急務に

ニュースなどでもよく目にしたように、新型コロナウィルスの流行が拡大するたびに、役所や保健所などへの問い合わせ電話が急増し、繋がりにくくなるという事例が数多くみられました。それ以外にも、例えばマイナンバー制度への移行やコロナ禍における減免処置など、市民が直接役所に問い合わせをする必要のある要件は後を絶ちません。

一方、その対応にあたる地方公務員の数は、1994年のピーク時に比べ約48万人減少しており、行政サービスに携わる人員数はスマート化が進んでいると言えます。さらに、社会全体が働き方改革を唱えている現状では行政組織も率先してそれを実行する必要があり、令和2年度の地方公務員の時間外勤務時間は前年比年9.5時間減と、わずかながら減少傾向にあります。

このように、電話での問い合わせが増える一方、それに対応する人員・時間は減少していることから、市民へのサービス提供窓口である役所では、電話対応に関するスムースで効率的な体制づくりが急務といえます。

2. 役所における電話対応に関する問題点

一般市民が役所に電話で問い合わせをする理由には、戸籍関係、保険関係、税金関係、子育てへの支援、幼稚園・学校についてなど、それこそ無数にあります。また、各部署で電話番号が振り分けられているとはいえ、利用者が自身のニーズに合った部署に正確に架電してくると限りません。これらの事情を踏まえて電話対応の問題点を以下にまとめてみましょう。

- 担当への取次ぎに時間がかかる

- 受付時間外の対応ができない

担当への取次ぎに時間がかかる

行政サービスが多岐にわたるのは上記で述べたとおりです。それらの多種多様な問い合わせ内容を間違いのないよう市民に提供するため、組織自体が細分化されています。問い合わせの内容も市民それぞれのパーソナルな状況にあり、民間の企業に比べて難易度の高い対応が求められがちになります。また、民間企業のお昼休み時間や夕方など、利用者が増加する時間帯では窓口業務も混み合い 、架電も増えるという状況も生まれます。

結果として、担当者への取次に時間がかかり、時には「たらい回し」的な状況になることもあり市民からのクレームの元になることから、かかってきた電話の処理にかける時間を極力短縮することが望まれます。

受付時間外の対応ができない

役所は民間企業よりも終業時間等の縛りが厳格で、さらに労働時間の短縮も求められています。その結果、閉所時間を過ぎてかかって来る電話については、対応がしづらい状況にあります。利用する市民からすれば、受付時間外とはいえ、コール音だけが鳴って反応がないというのは頼りにならないという印象にも繋がりかねません。受付時間外においても、なんらかの形で利用者へ反応しておくことが大切です。

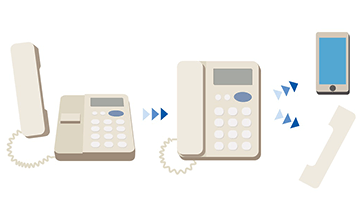

3. 役所における電話対応の課題は「転送録」で解決

行政サービスの入り口ともいえる電話対応ですが、行政機関における対応にはその難しさもありいくつかの課題が垣間見えます。単に固定電話を増やすだけでは解決できない諸問題を、電話転送サービスを導入することで解決することができます。

株式会社ワイドテックが提供しているサービス「転送録」では、以下の機能によって役所の電話対応をスムースかつ効率的に行えるよう支援するソリューションです。

「転送録」とは、インターネット回線を利用したクラウド型の電話転送サービスのことです。従来のボイスワープでは転送リストの制限や設定の手間など使いにくさがある一方で、「転送録」ではボイスワープの利用を自動化、スケジュール化することが可能で、転送の利便性を最大限に高めることができます。

転送録の主な機能

ここで紹介する「転送録」には主に以下の機能があり、それらを組み合わせての活用が可能です。

- 電話転送切替

- 転送先増設

- 順次転送

- 一斉呼出転送

- 自動音声受付

それぞれについて、詳しくみていきましょう。

電話転送切替とは

手作業では面倒な電話転送設定を自動的に行う機能のこと。指定の日時に自動的に切れ替えを行う予約機能があり、終業時間が来ると自動的に設定されるので、手作業による設定忘れを防止、また終業時間直後の電話対応を避けることができるので、不意な残業も防ぐことができます。

転送先増設とは

ボイスワープ等のサービスでは最大5件までしか登録できない転送先を増設できるサービスです。多岐にわたる役所の業務担当の数に応じて転送先を増設することができます。

順次転送とは

着信専用回線への着信を登録している複数の番号に、登録時の優先順位に従って順次転送を行うサービスです。利用時間外などでも緊急を要するような電話への対応が可能に。

一斉呼出転送とは

着信専用回線への着信を登録している複数の番号に同時に呼び出し、転送を行います。電話相談窓口などに掛かってきた電話を、回答者がそれぞれの電話で対応することができるので、固定電話の場所にこだわる必要がありません。

自動音声受付とは

着信専用回線への着信に対して専用の音声ガイダンスを使用して自動受付するサービスです。一般的な「自動音声応答システム(IVR)」に比べて手頃な基本料金でご利用いただけます。

いずれのサービスも機器の購入が不要なクラウドサービスでの提供なので、コスト面でも非常にリーズナブルにご利用いただけます。

4. 電話転送サービス「転送録」の自治体による導入事例

「転送録」はすでにいくつかの自治体や教育委員会などで、活用いただいています。ここではどのような課題が、「転送録」を活用することで解決されたのかを紹介します。

事例① 静岡県健康福祉部 感染症対策局 新型コロナ対策推進課様

- 「転送録」導入前に抱えていた課題

- 新型コロナウィルス感染症の拡大による問い合わせ数の激増

- 電話が繋がりにくい状況になり、職員の方の他の業務を圧迫していた

- 相談対応センターの開設が急務だった

- 課題解決に採用したサービス:「一斉呼出転送」

静岡県健康福祉部 感染症対策局 新型コロナ対策推進課様では、上記のような課題に直面され、とにかくスピード感を持って相談対応センターを開設する必要に迫られていました。

固定電話の増設では、時間とコストがかかってしまうのでクラウドPBXの導入を決定。そのなかで、「転送録」は稼働の実績、低コスト、利用開始までのスピード感などの優位性が高く、利用期間中の設定変更などの利便性から導入を決定されたそうです。

相談対応センターの電話番号への架電の転送履歴が簡単にダウンロードできるため、センターへの相談件数を感染拡大の先行指標として注目、今後の感染対策の検討資料としても活用されているそうです。

事例② 某市教育委員会様

- 「転送録」導入前に抱えていた課題

- 労働時間の短縮のため、通常勤務時間外の電話応対の改善が必要

- 古い電話機なので、電話会社の転送設備に対応できない

- 市民の税金を使うことになるため、費用対効果が優先事項

- 課題解決に採用したサービス:「電話転送切替、自動音声受付」

某市の教育委員会様では、学校における「働き方改革」の取り組みとして、労働時間短縮を目指す中、平日18時以降の電話に対しては「転送録」の「自動音声受付」を利用されています。

導入している学校の電話転送切替のスケジュール登録も、教育委員会様が一括で行われているそうです。Web画面のカレンダーで転送開始と停止を登録するだけで、自動で自動音声に切り替わるのでとても便利とのお声をいただいています。

「転送録」を利用する前は、夕方以降の電話に対しても残業している教員さんがご対応されていたため、さらに時間外労働が長くなる悪循環が生じていました。現場の先生方からも「翌日の授業の準備がはかどるようになった」などの感想が届いているそうです。

5. まとめ

新型コロナウィルスのような、予測もしないような状況や災害時にこそ自治体や役所の役割が大きくなります。今度いつ流行が拡大し、問い合わせや相談の電話が増えるか誰にもわかりません。そんななかで、急増する電話や受付時間外の電話、緊急の電話などへの対応が迫られた場合、スピード感はもちろんのこと、税金で運用するという性質上、コスト面もシビアに考える必要があります。

「転送録」は、クラウド型の転送サービスなので機器費用が不要で低コスト、パソコンだけで設定が完了する手軽さとスピード感に優れたサービスです。いざという時のためにも、職員さんの業務軽減・働き方改革のためにも、「転送録」の導入を検討されてはいかがでしょうか。